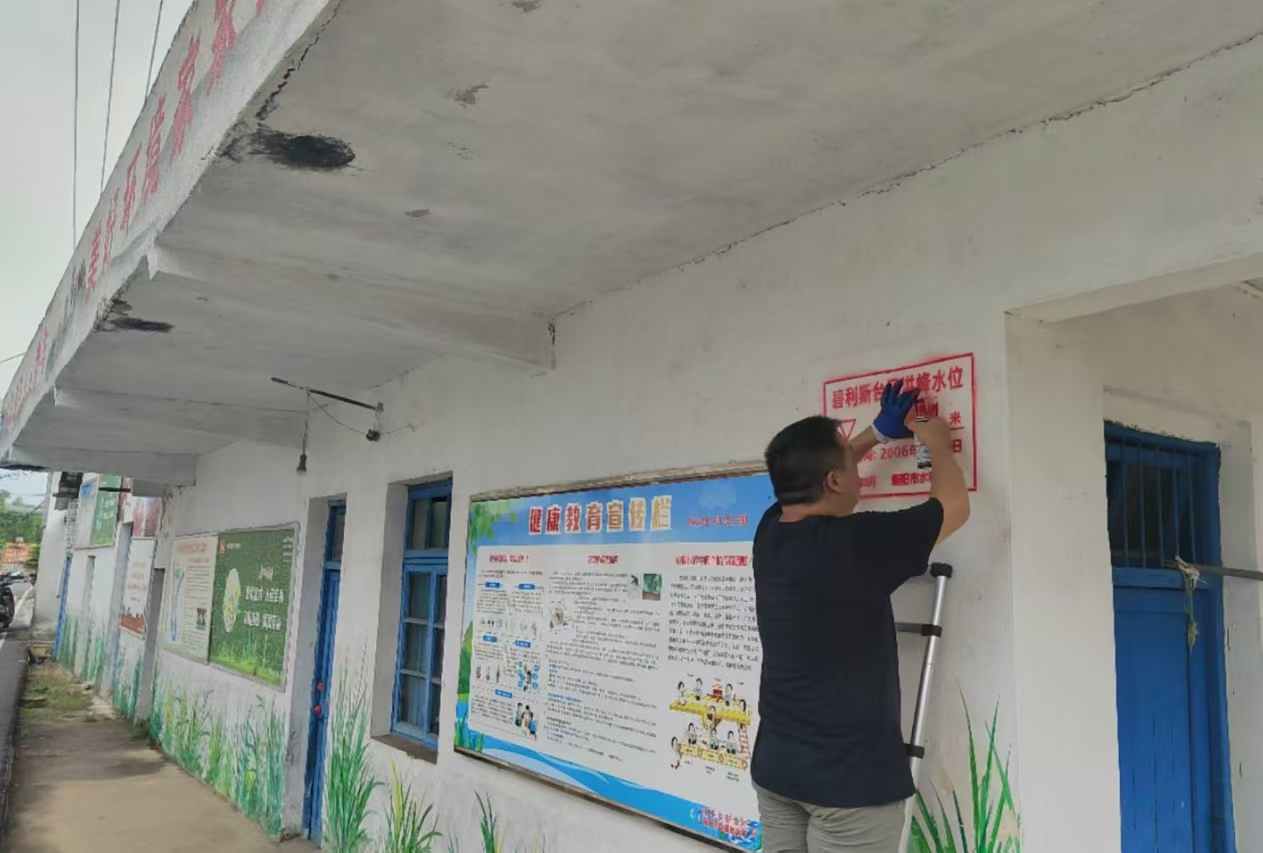

“碧利斯台风洪峰水位58.88米”“圣帕台风洪峰水位56.67米”“格美台风洪峰水位54.82米……”最近,在衡阳市耒水、洣水两岸的永久性建筑物上,一处处红色洪痕标识格外醒目。

8月以来,一场洪水调查活动在衡阳的耒水、洣水流域展开。来自水利、水文部门的调查人员,冒着烈日酷暑,深入两河沿岸城乡寻找洪水痕迹,喷印洪痕标识,搜集历史水文数据,以便更精准地摸清河流特性,为今后抗洪救灾提供更多科学参考。

沿河入户调查,寻找洪水“黑匣子”

今年7月,受3号台风“格美”影响,耒水、洣水发生较大洪水过程,衡阳市防汛应急响应由Ⅲ级提升至Ⅱ级。2个月过去,来势汹汹的洪水依然令人印象深刻。

鲜为人知的是,洪水给人留下的“记忆”不仅能维持数月,即便在若干年后,还会留下蛛丝马迹。

“这条线是2006年涨大水留下的,足有半层楼高。”8月26日,在衡东县吴集镇金家楼村,一位村民指着自家客厅墙壁上一条呈水平直线状的水印向洪水调查组介绍道。

在调查现场可以看到,由于多年来未曾翻修,村民家中的墙上一共显示出3条洪水印迹。这些天然形成的水印,像是不会说话的“黑匣子”,隐藏着洪水期间河流水位涨落的“秘密”。

根据历史水文资料显示,耒水、洣水较大洪水大部分是由台风雨形成。历年最大洪水分别为2006年7月的“碧利斯”洪水、2007年8月的“圣帕”洪水,而2024年7月的“格美”洪水分别为两河排位第5位、第7位的洪水。

历时1个多月,标记洪痕300余处

什么是洪水调查?

衡阳水文中心副主任李建明介绍,洪水调查是对历史上出现过的和刚刚发生的大洪水进行调查和估算。

根据统一部署,本轮洪水调查工作由衡阳市水利局牵头、衡阳水文中心具体实施,主要是在衡阳境内的耒水、洣水流域开展。

洪水调查工作从8月份启动,历时一个多月,调查组成员兵分四路,深入耒水、洣水沿岸的耒阳、衡东、珠晖、衡南等多个县市区,共摸排洪痕点1000余处,标记发生群众转移的水淹地点300余处。

调查人员通过现场走访、实地测量、数据比对等方式,对“2006·7碧利斯”“2007·8圣帕”“2024·7格美”三次台风暴雨形成的洪水痕迹进行坐标登记,采用RTK施测其高程(85基准以上高程),并在固定建筑物上喷印洪痕标识,详细标注洪水名称、洪峰水位及出现时间。

大数据建模,完善衡阳洪水预警机制

“洪痕标识是一块科普载体,记录了洪水如何席卷人类家园,也能为将来的防汛工作提供指导。”李建明介绍,洪痕标识在平时可以起到科普、警示作用,在汛期则能为群众转移等抗灾救灾工作提供现实参考。

另一方面,一个个洪痕标识点,就像是一个个精确的坐标点。“洪痕标识点有助于水文工作者更全面地摸清降雨、上游来水与河流水位涨落的关系,为今后的洪水预警提供科学参考,提高洪水应对的精准度。”李建明说。

目前,本轮洪水调查工作已进入尾声。下一步,水利、水文部门将整理调查数据,通过大数据建模、分析,结合地理信息资料、防洪风险图,为今后的防汛减灾、人口转移提供更加精准的指导。